自開始接觸東野圭吾的小說後,逐漸的歸納出其作品的雙重性:

那些與社會性相關,訴求個體或集體道德衝擊的小說,

因著議題的感染性強,且容易形成藝文圈的輿論話題,

多半皆已改編成劇集或電影,這是較為人所週知的作品.

另一部分,則是偏向於純粹推理性的著作,

社會批判性較為薄弱,但卻著重於鉅細靡遺的解謎過程中,

唯不同的是,身為日本文學界當中少有的"理科男",

東野圭吾屢屢在著作當中,展現與自然科學與原理相關的謎題設定,

讓解謎的難度更高,更不容易從中勾勒出清晰的推理脈絡.

畢竟,科學的原理總是具有瞬時性與驟變性,

往往將一個設定於某個環節中,便能起到扭轉情節的效果,

這是在閱讀此類小說之際,最讓人拍案叫絕之處.

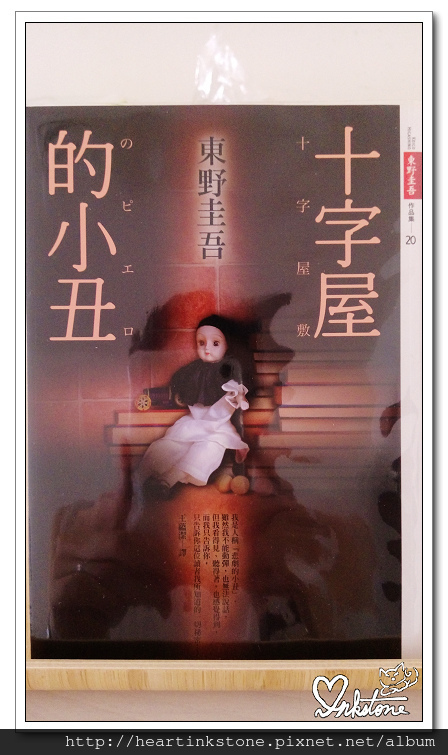

本書乃屬於典型的大宅院場域的謀殺故事,

透過大家族成員間的血緣,親疏,權力,金錢,恩怨關係的鋪陳,

建構出推理的世界觀,這是一般性的推理小說當中,

可說是最為通俗的格式.

然而,較為有趣的是,故事的發展乃呈現著動態的變化,

兇手原初計畫好天衣無縫的完美謀殺行動,

卻在家庭成員個各因著不同的理由,做了若干的犯罪證跡掩飾,

最終發展出與最早計畫軌跡截然不同的結局.

我想,這或是兇手最難以預料的部分,

從中也看出家族之間,那份源出於人性光暉的光明面.

這不禁讓人閱讀至結局之處,心下感受著陣陣的暖流...

又本書另個不同之處,誠如前述提及的"理科男"背景,

文中添加了科學謎底的成分在其中,

並且巧妙地運用了空間對稱的視覺假象,讓推理更顯撲朔迷離.

在此或可做個小小的爆雷分享...

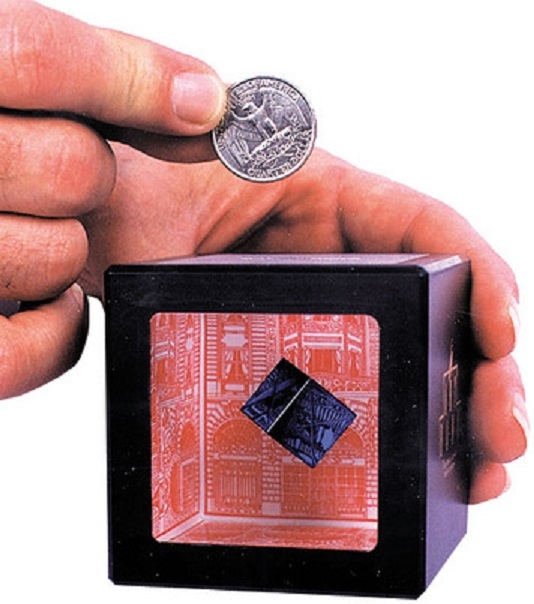

不知大家可否曾玩過類似的魔術撲滿,硬幣投下去,在撲滿空間內卻空無一物,

記得在國中時第一次拿到這種撲滿當下,感覺超神奇,

第一時間也沒意會過來它所援引的原理.

打開一看,才明白原來即是鏡子的映像效果而已.

正是類似的原理,搭配上十字屋大宅第的對稱設計,

即成為謀殺案件的關鍵謎底...

當然,類似的謎題鋪陳,坦白說也並不罕見,

在港劇"刑事偵緝檔案II"的"端木紫案"中,兇手巧妙的運用了地理位置,

以兩個幾近雷同的休息室作為障眼法,

成功地製造了自己的不在場證明,並且在同一時間殺了被害人.

在案情陷入膠著之際,最終是因著兩間休息室地理位置的差異性,

造成陽光西曬的程度不同,才解開了殺人之謎.

原理上與十字屋對稱的地理格局,幾乎可說是如出一轍.

這或不存在誰抄襲誰的問題,畢竟懸疑謎底能夠想像得到的,

大概也就是這些數得出來的元素而已吧!

(每一回總是不免想起"刑事偵緝檔案"系列的劇情,

沒辦法,因著印象太過深刻,而且就其整個近百集規模來看,

大概能想到的偵探情節,幾乎都已經納進其中了吧!)

然而,書籍的文字終歸還是不若電影劇集的影像來得生動,

諸如易容,身分錯識等情節,本書雖已藉由"小丑之眼",從小丑角度呈現,

但始終無法起到給人有預留伏筆的感覺,反而在真相揭曉之後,

顯現出種種突兀,彷若可歸納為另個故事的違和感.

這或固然是文字敘事方面的侷限,但其實也不是沒有解方的可能,

就我個人的想法而言,在描述易容,假冒身分的當下,

如果能夠添加一些個人動作上的描述,透過特徵來便是易容者的真實身分,

相信據此作為伏筆,會是較為合宜的人物設定.

最終,想想結局所留下的餘韻,不禁覺得:

您認為弱者在作為上真的只能是居於最劣勢嗎?

其實未必,只要善用他人眼中孱弱的印象,輔以人際離間的心計,

往往最後笑著離開的,會是那最意想不到的人啊!

(不知這是否也算是小爆雷,也許吧...^^)

延伸閱讀:相關"東野圭吾"網誌文章:

真夏方程式:破案天才伽利略 --側重親情倫理論述,神探丰采略顯失色

[心硯影評]麒麟之翼 新參者劇場版---溝通與了解的知易行難

新參者SP 沉睡的森林--"無心一擊"的禪意--[心硯影評][2014冬季日劇]

人魚沉睡的家 (人魚の眠る家)--[心硯書評]--愛你,直到靈魂逝去的那一霎那

天空之蜂:核爆8小時(天空の蜂)--[心硯影評]--為了自私冷漠的社會,值得嗎?

解憂雜貨店(ナミヤ雑貨店の奇蹟)--客觀環境的物換星移,不變的,始終是親情的篤真

我殺了他--東野圭吾--[心硯書評]--回歸本格派,開放式結局的純推理佳作(小雷)

留言列表

留言列表