每每在介紹東野圭吾的著作時,自己總是不免反覆提及鍾愛其著作的緣由,

在於該作品當中所呈現出來,那份對社會的針砭與關懷,

推理的成分或許較低,但卻因此對整個人性的洞悉,有著更宏觀的格局.

當然,因著東野圭吾等作家於著作中摻入更多社會元素,

促使日本推理界中,所謂"本格派"(純推理)與"社會派"的競爭持續火熱,

究竟推理小說該秉賦著更大的社會責任,抑或是回歸經典的文字娛樂即可,

儼然成為當代日本小說界的關鍵命題.

不過呢...我想沒有一位作家希冀自己被形塑,被定型,

因而即便是"社會派"的泰斗,

偶而或許也想換換口味,回歸到最單純的推理敘事陣營中.

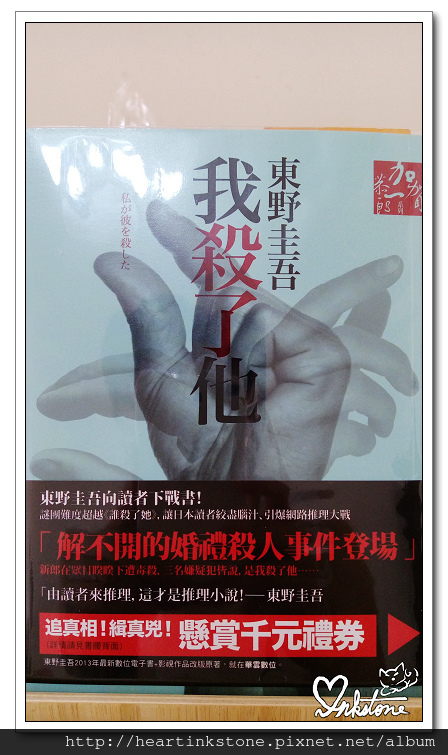

"我殺了他",即是東野圭吾繼"她殺了誰"取得廣大迴響後,

再次乘勝追擊所推出的純推理著作.

而難得的是,本著作乃以旗下最具有社會派格局的警探--加賀恭一郎系列帶出,

頗有融合兩派別,衡平派別間鴻溝的意味,具有著里程碑的意義.

不可諱言的,戲劇所帶給人們的腦內印象衝擊,遠比文字要來得深刻,

在閱讀著書中關於加賀恭一郎的文字敘述時,

腦海中總是不免掠過日劇中,帥氣的阿部寬抽絲剝繭的畫面,

無疑的,阿部寬就是加賀恭一郎,沒有之一...

本書的章節安排頗為工整,從一個主線的劇情帶出相關人物,

繼而從各個人物的視角,心境,以及作為,

漸進式地描繪出整個案情的全貌.

最終,或許是為了行銷之故,選擇了開放式的結局,

作為與讀者互動的一個窗口,由讀者撰寫結局回傳的方式告終.

獲得熱議的效果無庸置疑,但若從一本希冀傳世的小說著作而言,

開放式的結局事不是最佳選擇,我想是值得商議的,

至少我個人就私心的期待結局還是能清楚的載明,較為清楚乾脆些.

(尤其是以捷運通勤族的閱讀習慣來說,每日約莫二十分鐘的文字時光,

看完一部著作,往往耗時一,二個星期,以如此開放式結局告終,

讓讀者需要不斷的去重新翻閱前面章節找答案,

說真的,那已經不是一種文字休閒了,而是宛若文字獄般的推敲燒腦,

坦白說真的不太合乎早已疲憊不堪的上班族需求...)

(以下有小雷,不喜誤入)

詳細的故事就不談了,直接切入結局的討論當中...

查閱了網路上諸種推理迷的解答,大致上是趨同的,

大家皆同意了兇手是駿河直之的說法,而關鍵就在於:

藥盒是前妻的那一個,換言之,並不僅僅是藥丸被換,而是整個藥盒都被換掉了.

倘若此解答為真,是東野圭吾當初真正的意思,

則只能說其鋪陳推理的手法相當細膩,完美的善用了文字中的"障眼法".

當故事中不停反覆的執著於藥丸數量的來龍去脈解析,搞得書迷頭昏腦脹之際,

原來真相卻在文字熱議的層次之上,並且早已隱藏於書中某處不起眼的字裡行間中.

然而,類似的手法,卻不是自己第一次遇到,

記得在港劇"刑事偵緝檔案2"當中,就曾經鋪陳過相仿的推理情節.

(相關"刑事偵緝檔案"的資料,可wiki"形事偵緝檔案系列",當中有詳盡的內容)

在"刑事偵緝檔案II"的"死亡預告"案件中,高婕的姐姐高敏陷入到情殺命案中,

其涉嫌將道具槍換成真槍,在排戲的過程中,手刃了悔婚的未婚夫謝楓.

當眾人陷入在哪個環節存在換槍機會的推敲迴圈中,

沒想到最終不經意的一段錄影,宛如當頭棒喝的敲醒眾人,

原來真相根本不是換槍,而是連同裝槍的皮包,在傳遞的過程,一整個被掉包了.

雖不知彼此間有互相參考的情況,但也許這本就是經典的推理鋪陳手法吧!

當然囉!站在酷愛東野圭吾"社會派"論著的自己,

還是不免要為本作的純推理感到小小的惋惜,

畢竟本書中的三個嫌疑人:

與新娘存有超親情關係的哥哥

遭新郎(被害人)橫刀奪愛的下屬

曾愛慕新郎,與其有過一段情的出版編輯

三種具有著層次上分明的嫌疑犯,無疑式社會派最佳的詮釋空間:

可以為了持續佔有妹妹而殺...(神林貴弘)

可以為了替曾經的摯愛出氣而殺...(駿河直之)

可以為了不滿被害人的濫情與始亂終棄而殺...(雪笹香織)

有相當豐富的充分理由,得以帶出引發更深長寓意的社會省思,

卻因著回歸本格派的推理緣由,只能讓箇中的社會元素相對黯淡,

有那麼點可惜了...

延伸閱讀:相關"東野圭吾"網誌文章:

真夏方程式:破案天才伽利略 --側重親情倫理論述,神探丰采略顯失色

[心硯影評]麒麟之翼 新參者劇場版---溝通與了解的知易行難

新參者SP 沉睡的森林--"無心一擊"的禪意--[心硯影評][2014冬季日劇]

人魚沉睡的家 (人魚の眠る家)--[心硯書評]--愛你,直到靈魂逝去的那一霎那

天空之蜂:核爆8小時(天空の蜂)--[心硯影評]--為了自私冷漠的社會,值得嗎?

解憂雜貨店(ナミヤ雑貨店の奇蹟)--客觀環境的物換星移,不變的,始終是親情的篤真

留言列表

留言列表