自己所酷愛的幾位日本作家:東野圭吾,宮部美幸,以及湊佳苗等,

咸有著個人濃郁的寫作風格:

東野圭吾擅長社會寫實議題,從故事中針砭時政,翻轉普世刻板的正邪價值;

宮部美幸則在社會輿論類型的框架下,摻入更多心理層面的激盪,

藉由重新塑造人性的契機,用以回饋省思社會現象.

至於湊佳苗,相對的走著自我的風格,她不以涉入社會議題為宗,

反而對於人性的刻畫,尤其是諸如愧疚與贖罪的心理,

更有其入木三分,出神入化的文字描繪.

看完湊佳苗的小說,就像自我照鏡子一般,

映照著的,是個人對於故事走向的見解.

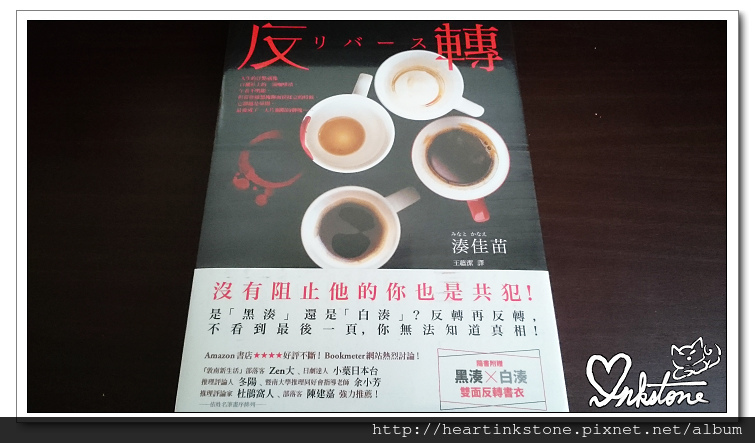

是故,封面中所論及"黑湊"?"白湊"?的答辯,

即是順應著整部小說的精髓:

"您是如何去看待書中的摯友身亡案件呢?"

(日劇評論 反轉(リバース)-湊佳苗--[心硯劇評]--戲劇演繹更臻傳神的作品)

湊佳苗不愧是"最強的家庭主婦"(作者職業欄寫著家庭主婦),

用字遣詞儘管相當淺白,少有華麗的詞藻,

然對於場景的想像刻畫與描繪,卻是臨場感十足.

看著文字的當下,腦中彷彿同步建構起宛若電影般的畫面,

閱畢,就像是觀賞一部佳作般的感動,著實相當難得.

當然,也正是如此細膩的場景構建,

使得作者在描繪環境與細節上,似乎用了過多的篇幅,

引致於一個簡單的故事,卻也得花上近300頁的文字版面,

對於我這急性子,亟欲知道結果的自己而言,無疑的是種煎熬阿!

回到本書的核心命題:您是"黑湊"?"白湊"?

相信一般讀者或許同我一樣,在看著兇殺案小說的當下,

心中所油然而生的,是種"中世紀獵巫的心態":

屢屢看到一樁線索,一個不經意的舉措,

往往直覺的便聯想推理著:

"這一定和兇手有關...當中一定藏了甚麼陰謀..."

一連串負面推理與想像,為的只是將犯罪的合理性,

加諸到了故事所設定的兇手身上.

不知不覺中,你我都成了"黑湊"--

"也就是單純朝著黑暗面推理,而無思兇手其他面向的可能性."

用最簡單的星戰術語而言,就是走入了"Dark Side".

我想,正或許正是湊佳苗擺明的陽謀,

在讀者們於黑暗面攪亂一池推理春水後,

再宛若當頭棒喝一般,用文字告訴大家:凶手,其實還有不同的可能.

本書中,湊佳苗將諸種可能一一呈現:

因自我的不作為,而導致他人的死亡,是不是一種殺人?

因將麻煩事推給他人,引致死亡事件的發生,算不是是殺人?

因故造成他們間接死亡,心下一輩子愧疚,該被賦予多沉重的罪惡感呢?

在一層層的抽絲剝繭中,湊佳苗所欲表述的,

並非搏心機,白刀子進紅刀子出才是凶手,

各種情境下,凶手皆有可能瞬時出現,

但倘若參酌其事件發生後的無間愧疚感,

則所謂的凶手,真的沒有被救贖的空間麼?這是個值得思索的議題.

尤有甚者,最終結局的大逆轉,

讓兇手竟是出於愛與關心的理由而產生,

如此高反差的對比,試問又教人何忍苛責呢?

真相,無疑是驚悚的,畢竟它激盪著讀者內心,許久許久...

(坦白說,我覺得這本小說,與其前作"往復書簡:二十年後的作業",

在故事的設定,以及訴諸於心中有愧的手法,頗為相似.

喜歡本書的朋友,不妨再將其舊作翻出來閱讀一番...)

延伸閱讀:

往復書簡:二十年後的作業--活在懊悔陰霾中,無疑的是人生最深沉的淵藪

告白 (Confessions , 自白 , 母亲) -- 再冷,也不該用別人的血來暖自己

白雪公主殺人事件--湊佳苗-- "寧殺錯,不放過"的劣質媒體文化

留言列表

留言列表