在進入正題之前,先說著個人經驗談的題外話:

猶記得因故離開上一份工作時,由於下一份工作尚未有著落,

單位內的長官本於關心,不免為我而憂心忡忡,爭相告知相關的求職資訊。

相信在他們的認知中,一個中年人失業,尤其家中尚有妻小,

那可是不得了的大事,若未能及時找到下個工作,恐將有被社會遺棄之虞。

當時卸下工作的自己,因著無經濟上的後顧之憂,

其實只想好好的休息一陣子,寫些自己真正想抒發的文章,如此而已,

所以面對著長官們的種種盛情,心下不免暗自嘀咕著:

"難道他們不明白,能夠在家好好休息,從事些自己想做的事,

要比起趕緊投入下個職涯,要更加的愜意麼?"

然而,儘管如此,即便是有當個SOHO族的志向,但當他人問起自己的職業時,

總還是無法光明正大的說著:"我是在家寫部落格,經營粉絲頁的自由作者",

大部分的回答,都還是以"我之前在XXX工作..."作為標準答案。

端看以上的例子:

@為何長官們會認為得一直續留職場才不會被社會淘汰呢?

@何以自己雖無經濟壓力,但面對他人詢問,"閒在家裡"的答案仍舊難以啟齒呢?

箇中原因,乃在於你我都被某種無形卻又強大的社會潛規則,所牢牢的制約著:

(社會告訴我們:"中年失業就是個災難","年輕人賦閒在家就是廢"...)

這些堅若磐石的潛規則,或偶有叛逆的個人試圖忤逆挑戰之,

但最終逆流往往都在電光火石間消逝,而規則將持續屹立不搖的指引著社會繼續前進。

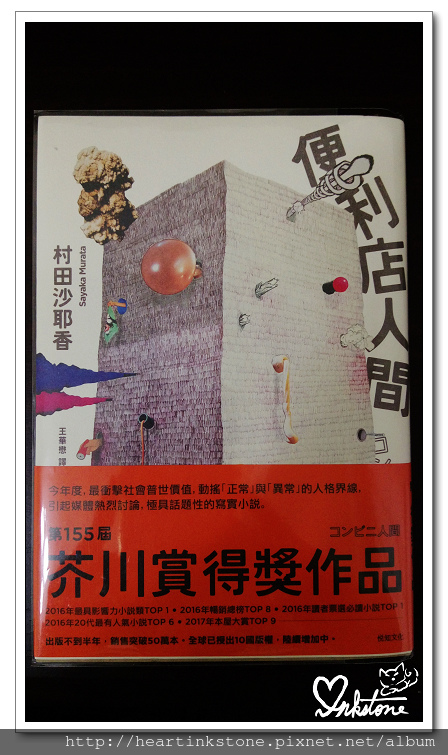

前述所提到的"社會潛規則",正是"便利店人間"全書的焦點論述所在:

作者認為,社會中被認知為"正常人"的規則,不外乎得歷經:

求學-->打工-->正職-->戀愛-->結婚-->生子-->...等必經階段。

內容本身不重要(諸如做甚麼正職不重要...跟誰結婚不重要...生的孩子如何照顧不重要...),

在乎的只是個人的生命發展,是否能夠與時俱進的社會既定的規則無縫接軌,

也就是"在甚麼年齡點,得完成甚麼樣的生涯階段",

滿足了社會各該時點的要求,才能堪稱是個"正常人"。

以書中的主角古倉為例,大學時期即在便利店打工,當時被家人與親友讚譽有加,

認為她為了分攤家計與負擔學費而在外兼職,是種孝順且勤奮的表現。

然而,隨著歲月的推移,當古倉36歲的時候,仍舊繼續單身的待在便利店打工,

儘管工作內容與過去完全相同,但顯然眾人的觀感卻著截然不同:

大家不免開始質疑著:

"怎麼30幾歲了還在做兼職...","怎麼還不找人嫁了...","甚麼時候生孩子..."

種種基於偏離社會既定規則的責難接踵而至,讓向來不在意這些無謂規則的古倉,

也只能無奈的找來整天只會說大話,擺明是無賴的白羽同居,藉此消弭旁人質疑的眼光。

想不到此舉收到的效果極佳,大家因此對古倉不再抱以狐疑的態度,

反而紛紛獻上祝福,並頻頻詢問何時結婚等訊息,

即便是辭掉工作,旁人也從幸福的觀點解讀,

認為她可能晉升為無須再勞碌投入生產的少奶奶行列,

讓古倉可說是哭笑不得,不免感慨著社會的刻板印象,實在讓人可笑至極。

最終的結局,頗有回歸到做自己的呼籲:

當古倉走進便利店,看了雜亂無章的貨品擺設,下意識的重新調整櫃位,

頓時"店員魂"的上身,讓自己深刻體悟到:"生來就是為便利店而存在",

何須在意他人的眼光,適才適所的做著自己真正上手的事,不好麼?

社會潛規則的荒謬,表現在古倉與白羽交往一事上最為諷刺:

就社會既定的印象而言,女人到了適婚年齡就該找對象結婚,

社會在意的是"結婚"一事,而不是"跟誰"結婚。

但就個人層面來看,古倉若真的嫁給白羽,按白羽伸手牌的無賴程度,

會比當下自己小姑獨處還要幸福麼?答案絕對是否定的吧!

不僅僅在婚姻一端,在其他面向上亦乎如此,

正因為社會潛規則的強力導引,趨使著生涯發展各異的個體,

都得在若干程度上,不情願的去迎合著規則所指向的目標,

即便那目標遠不是我們所想及的,規則仍舊牢牢的制約著自我行為的動向,

最終所造成的結果,

將是一個個被誤導的個體,在悖離著自我意志的場域中,痛苦的掙扎著!

何不試著僅將社會規則做為達致大眾認知下的成功渠道之一,

在既成規則之下,依舊容有其他殊途同歸的蹊徑,

使無目標者按社會指引,存有既定方向者依自我心之所向,

讓每個個體皆能在集體社會當中,找到存在的意義與價值,

力求提供自我實現的條件給予各不相同的個人,才該是社會規則所應稟賦的內涵吧!

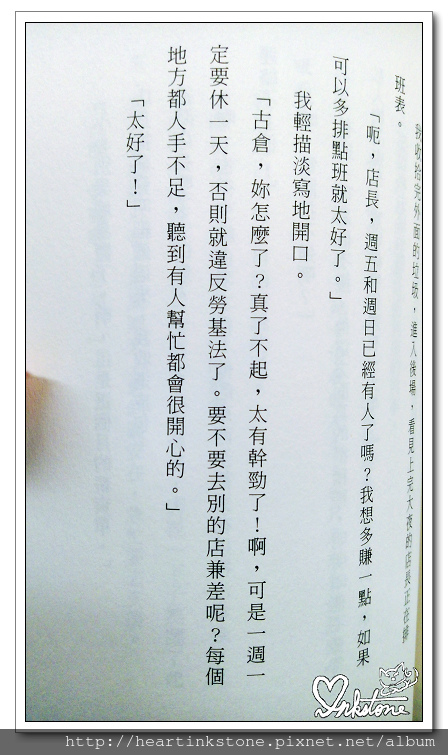

Ps.摘錄書本第153頁的內容,為近來的勞基法修惡,表達最沉痛的抗議!

當中這麼寫著:"可是一週一定要休一天,否則就違反勞基法了。"

即便連特產過勞的日本,尚且都懂得該遵守"7休1"了,現在居然要修掉?

難道是想讓我們更加坐實"過勞之島"的寶座麼?

(竭誠邀請您加入我的粉絲頁,一起聊聊關於閱讀的二三事,謝謝!)

留言列表

留言列表