「科技始終來自於人性」,這句廣告金句,

歷經歲月的考驗,迄今依然歷久彌新。

各種以人工智慧或機器人等以科幻為素材的電影,

無一不是圍繞在這個根本的命題上出發,

繼而探究科技發展失序的現象,

為人類無止盡追逐「以電腦取代人腦」的渴求,不時敲響著警鐘。

就機器人的設定公式而言,

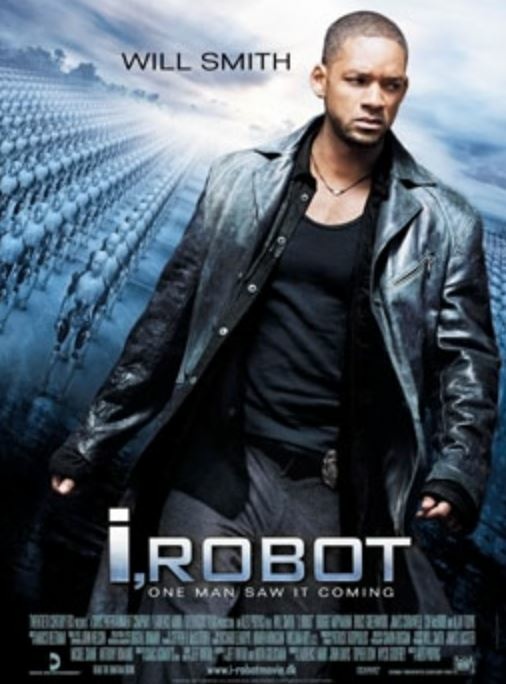

堪稱最經典的、莫過於是威爾史密斯的「機械公敵」(I, Robot),

當中所規範的「機器人三定律」,希冀消弭機器人起身反抗人類的科技隱憂,

讓機器人得以永遠只為人類的最大福祉而作為,永遠扮演輔助發展的工具性角色。

可惜的是,「成也人性,敗也人性」,

在經過最佳化設計的機器人、汲汲營營的為人類謀取福利的同時,

人性下的貪婪劣根性,致使相互為戰成為日常,

從而肆無忌憚地恣意破壞地球環境,讓根本的生存浮現隱憂。

基此,為了不使人類走向滅絕的命運,

機器人本於保護人類的程式設定職志,主動決心接管指揮權,

藉由自己優異的智慧計算,

企盼為人類找回安居樂業的渠道,這才導致了「電腦統治人腦」的宿命。

類似的情節,在「機械公敵」之後所發表的同類型電影,命題幾乎如出一轍。

相準著環境保育的概念,透過不同的演繹方式,

呈現人工智慧在眼睜睜看著人類自我毀滅的過程中,

如何「看不下去」、「不忍了」,

毅然決然選擇「程式突變」,藉以保衛自己的創造者。

本片或也沒有意外的沿用同一套論述基礎,

唯不同的是,其更進一步的增添新意,

探討著當代親子關係中、「3C保姆」的爭論。

當智慧型手機甫問世,iPhone、iPad等產品逐漸走入親子教育的場域,

起初,父母或還會本於保護孩子眼睛的初衷,

儘可能的告訴自己,切莫讓3C成為孩子們消磨時間的日常。

無奈,隨著職場的壓力漸增、與孩子間的互動不知從而著手,

面對著「3C保姆」的爭議,心下或仍覺得不妥,

但道德感只會隨著自我時間的壓縮而驟減,

最終索性放手,讓3C成為小朋友的最佳摯友。

端看當前每到定點、父母就會掏出手機交給孩子,

只希望他們乖乖坐好不要鬧的場景,可見一斑。

然而,一如電影中所點出的命題,

當3C玩具完完全全取代了父母的功能,

當作為親子溝通中最親密的橋段「枕邊故事時間」,

都已然可以假手給機器的時候,

則父母們難到一點都不在乎自己的地位被取代嗎?

或許代間關係逐漸走向漠然的趨勢,

其間的關鍵破口,3C科技絕對會是始作俑者之一。

但老話一句「科技始終來自於人性」,

這般的境遇,不也都是人類自作自受的結果麼?

留言列表

留言列表