先前歲末年終時刻,閱讀某位影評人摯友的年度回顧文,

過往都會整理當年度值得推薦的電影,但其在該文中卻不禁感慨,

總覺得再發類似的內容,是否還存在著實質意義。

畢竟,受到疫情的衝擊,

這些年進場觀賞電影的人數銳減,加上各種串流影音平台的蓬勃發展,

電影產業的多元化,致使評論已再難聚焦,

感動的鋪梗、心動的時刻,

或僅止於影評人一己,而越來越難以起到共鳴的感染力。

換言之,作為「大眾娛樂」的電影產業,走到今日,

儼然也不得不面臨到更趨「客製化」、「個性化」的十字當口。

面對摯友文字間所傳遞的無力感,

霎時間或深有同感,但卻無相應的安慰之語,

直到觀賞了本片,一切仿若都有了答案。

「曾經存在,就有價值」,這就是我的答案。

作為影評人,其職志不該在於讓自己的文章舉世聞名,

永垂不朽,那是一種偶然的機運,有之很好,無之正常。

撰文的目的,應聚焦在尋找「共鳴者」的目的上,

無論在當下、抑或多少年過去後,

還有那麼個讀者,在閱讀過後給予禮讚,

抑或悸動於字裡行間的敘事,那麼評論就是有意義的。

換言之,存在的意義,不在廣為周之,

而是貴在為後進的共鳴者,留下心有戚戚焉的軌跡。

縱觀全片,活脫就是好萊塢一路走來的發展回顧,

從最初仰賴天候奇景拍攝的靠天吃飯、字卡師字字珠璣上的畫龍點睛、

著重精湛演技的默片、收音技術乍現的轟動、

樂團從配角躍升主角、打光設備的精進……

每一個時代的演進,都命定著從業人員的起落,

倘若不想被埋沒在歷史的洪流之中,

則與時俱進的迎合潮流那觸不可及的腳步,

就成為每個人底心下、揮之不去的夢魘。

尤其做為在舞台上曾經輝煌的明星們,習慣著被眾心拱月的期待,

一旦沒能瞬時覺察勢不可擋的變遷,

從主角淪為配角、甚或退居為龍套角色,箇中的失落感,將難以言喻。

基於這樣的窘迫,您或會發現到,

不少盛極一時的明星,總是在最為璀璨的時候,一步步走入墮落的深淵,

畢竟當被歷史洪流硬推著必須往前走,不容停歇的腳步,

終將壓得人們喘不過氣,進而做出種種驚世駭俗的舉措,

為的,或只是紓緩幾許重不可抑的壓力罷了。

端看劇中布萊德彼特所飾演Jack Conard的輕生,

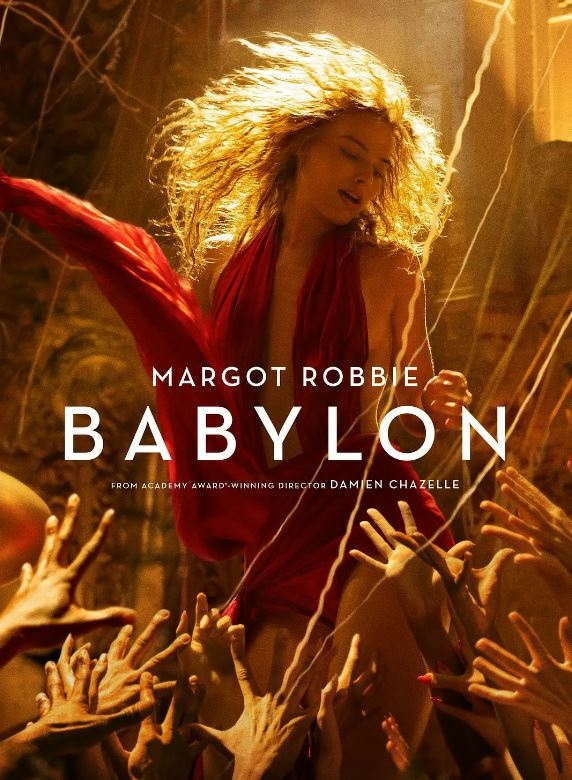

以及瑪格羅比詮釋的Nellie LaRoy選擇吸毒的不歸路,都是斑斑血淚的案例。

相較之下,劇中的資深影評人道出了真知灼見,

與其時時忌憚著被時代所淹沒,刻刻對自我存在的價值產生懷疑,

倒不如換個角度解讀電影,試著用「曾經存在」的觀點來肯定從業者的貢獻。

畢竟,再俊俏的臉孔都會老去,再艷麗的鮮花都會枯萎,

然則,電影卻原原本本的記錄下他們最好的時刻,

這些紀錄之珍貴,不會隨著時代的變遷而稍減半分,

幾十年、乃至於幾百年過去後,即便影中人早已逝去,

當復刻影片重新問世之際,丰采依舊,

仿若不曾離開過般的,令人欣羨與景仰。

這才是作為電影人、應該有的職業認知。

但……站在掌聲的舞台上,又有多少人、看得穿呢?

電影產業是不是走到了盡頭?

串流影音平台是否顛覆百年來的閱聽習慣?

答案或許是肯定的,

但無論如何,我們卻無須為傳統電影工作者感到哀戚,

因為凡走過必留下痕跡,您們曾有過的付出,

都將永遠深刻感染著每位後進的共鳴者,歷久彌新。

留言列表

留言列表