先前敦南誠品的結束營業,呈現在社群網站上的,

是清一色惋惜與不捨的哀傷,感嘆著一個閱讀時代的逝去,

講述著當代書籍出版業有多麼的蕭條。

然而,就文學界的討論中,卻有著相當分歧的論辯,

憂心大環境的變遷不利文字創作者固然有之,但另有一派認為,

早從誠品創立、開始塑造起時下所謂的『文青風』的那一刻起,

文學創作本就已變質,如今剩下來的,

只是瀰漫著形式主義的各種假掰,

誠品的結束,或也只是文學浪潮的反噬,剛好而已。

據此,不禁令人發想起一則大哉問:

對於書籍而言,從創作者的發想到書迷拿在手上閱讀的過程中,

究竟是哪個環節最為關鍵緊要呢?

是創作者天馬行空的構思創意重要麼?

但倘若寫好的曠世鉅作沒能上架通路,沒有津津樂道的爆紅文案,

在資訊爆炸的時代,真能夠被注意到嗎?

又或是後端的產品行銷較為關鍵麼?

誠然,一個成功的廣宣團隊,確實能夠將平庸之作妝點成為不凡巨著

(端看許多電影預告片與正片的懸殊差異,相信大家都能心有戚戚焉),

但行銷的手法做多了,『狼來了』的戲碼演久了,

面對這些素質匱乏的作品,消費者是否還願意一一買單嗎?

換言之,創作者與行銷者之間,本該存在著對等、相輔相成的關係,

然而,何以當代文學天平顯然朝向『行銷者』的趨向偏倚,

截因於行銷者聰明的將活動層級的廣宣昇華,

透過同一化的氛圍營造,將文案成功的深植到人心之中,

成為一種文化般的存在,而質化為時下處處可見的文青風。

當大眾普遍熟稔文青所秉賦的特質,

知道只要沉浸在該等場域中,就宛若讀進了文字知識般的優雅,

真實究竟有沒有擁有書本、有沒有進行閱讀,根本一點都不重要了。

正是如此將文字書本與閱讀習氣相互解離的手段,

讓行銷者得以徹底擺脫創作者的束縛,自我構成文化巨擘,

高姿態、被動的等待著創作者前來『靠行』。

當然,大家也都了解,『靠行』的待遇如何吧!

文字創作者的極盡壓榨,也就由此而生。

(以下有雷,敬請慎入)

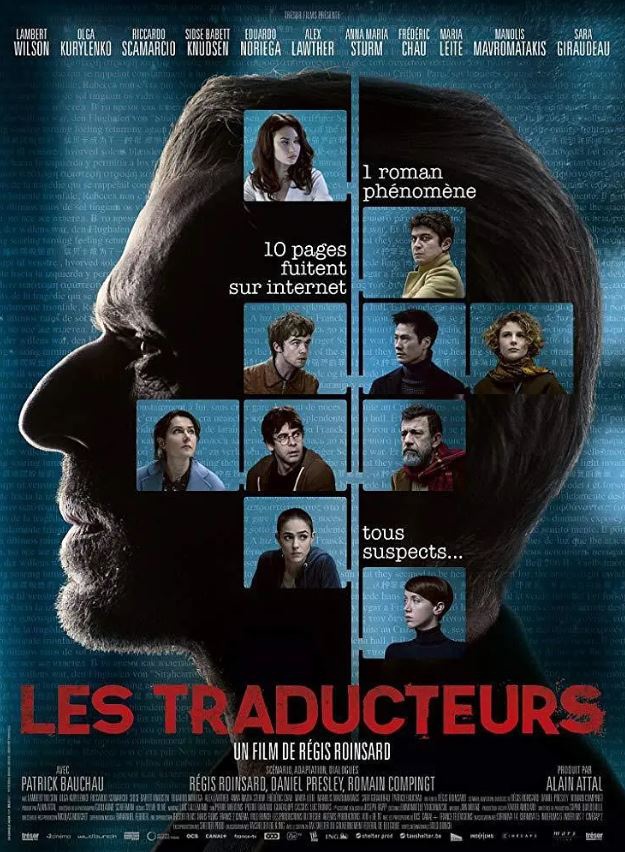

以上是自己在觀賞本片後的些許感慨,順應著電影主題,

述說著知名出版商與小說翻譯者之間的不對等關係。

相較於文字創作者,翻譯者的地位顯然更加低劣,

人們普遍不會認為翻譯者是重要的、是不可取代的,

就好像google翻譯般的存在,是毫無存在感的。

正因如此,為了著名續作於全球同步發行的保密工作,

出版商耗費鉅資打造地下宮殿,將各國頂尖翻譯者匯聚一堂,

就像是大學聯考命題者的入闈,禁止各人與外界的聯繫,

藉此確保書中情節不會提前曝光,

但百密總有一疏,小說內容不但被放在網站上,

出版商同時還接到勒索信,必須限期匯款來換取故事不被下載。

既然知悉內容者皆在地窖中,那麼,究竟誰是內鬼呢?

原來,真正的作者就潛藏在翻譯者之中,

當初作者最摯愛的長輩,因著出版商令人髮指的翻譯手段,

不願再授權給其翻譯,於是出版商便殺害之、從而竊取著作;

為了從他的口中娓娓道出犯案經過,於是設局套出口供,

報了仇、同時也為眾翻譯者所遭受的不公平對待,做了最當頭棒喝的控訴。

『好久沒看過這麼有條理、又兼具逆轉劇情的電影了』,

這是本片帶給自己的第一印象,比較起先前頗受好評的『鋒迴路轉』(Knives Out),

絕對更為精湛過癮,截因於劇中所鋪陳的梗並非單一,

而是有脈絡、有層次性的漸入佳境。

從作者與出版商在監牢會客室相見的那一刻,就已然為全片埋下翻轉再翻轉的根基,

試問誰又能夠預料到,原來真正關在監獄內的,其實是出版商呢?

運鏡的手法、氣氛的營造、以及鋪梗的敘事,皆堪稱為一絕。

推理懸疑劇要達到這般一氣呵成、精采度始終如一的,本片絕對是箇中翹楚。

至於作者所懷抱的心境,頗值得文字創作者的反思:

創作本該是自由奔放、應是樂於同他人分享的熱情,

就好似日常生活中想到個有趣的念頭,

便會毫不假思索的期欲告訴周遭朋友般,是種表意的自由。

無奈,當創作涉入了金錢交易、在資本主義的框架下,

文字本身是受到報償所驅使,又分享本身則成為洩密般的禁忌。

對出版商而言,總是得吊足了大眾的胃口、聚積狂熱的購買慾望之後,

預先設計好的露出流程,才能取得最大的經濟效益,

想要自由無拘的盡情分享創意,是不被允許的禁忌。

將這套資本邏輯操作至極,大概就像劇中所建構的文字獄般,

當中只有工具人,而沒有自我的角色存在。

不知本片是會讓令大家想起哈利波特系列作的出版過程,

都是保密保密再保密,並且在事先有目的性的放話放話再放話

(像是提到哪個主角死了、哪個人的遭遇讓作者傷心欲絕等…),

吊足書迷的胃口,甘願在第一時間掏錢買書,而閱讀的結果,

或會發覺先前所提及的行銷梗,多數都是無關緊要的情節。

不知大家對此有甚麼感想,我是不表認同的…

這有點像是現階段的新聞下標,總是不將話說明白,

隱隱晦晦的期待閱讀者點選那些無關緊要的內容,

藉此賺取點閱率,性質上都是資本操弄下的創作扭曲吧!

留言列表

留言列表