新藥的發展非一蹴可幾,

少說得經過動物、一二期人體臨床試驗,乃至於後續繁複的藥證申請,

稍具療效規模的藥物,沒個三、五年的淬煉,根本不可能達至。

但現實所面臨到的,是來自籌資層面的困境,

在無法提前獲益、給予股息的前提下,

新藥公司只能藉由不定期利多消息的發布,來維繫股價的穩定,

一旦遭遇負面訊息襲來(如解盲失敗,副作用等),

雪崩式的資金潰散,似也家常便飯。

於是乎,為了使願景不至於從雲端上跌落,

公司方在捍衛股價本夢比的手段上,也就處處充滿著貓膩。

慣用的手法,在電影中充分的被揭露,

首先,運用長期贊助學術研究機構的方式,

建構彼此資金依賴的鏈結,

讓研究成果能夠充分配合新藥研發的進程,成為最佳的廣宣工具。

期間若有未盡吻合的數據,則可透過一切必要的河蟹手法,

促使研究者屈從於金錢權位的威逼利誘,從而弭平進程中的各種爭議。

再則,在經營政商關係方面,

新藥公司則透過成立慈善基金會的模式,樹立一己的公益形象,

藉此洗白其在藥品研發過程的未盡完善。

尤其諷刺的是,成立基金會的資金,

本應用於降低藥品風險的試錯經費,

卻往往在公司力求加速研發進程的動機下,

轉而以公益的形象,用在那些深受藥品傷害的患者,

結果或許相同,

但顯然讓黑心藥商藉此幻化為白馬騎士的光明形象,頗為諷刺。

端看現實中諸種「做公益」的型態,

不也都是在犯下社會規約所不容的錯誤後,才宣誓投身公益麼?

我們或該思考的是,當公益「成本化」後,

等同於當事人降低對於各該事件風險的覺察,

預先框列公益的資本,

以亡羊補牢的態度因應,這是否為人們所希冀的呢?

而本片除了上述揭發藥商的種種劣行外,

更加駭人驚悚的,是忠實演繹著當代利用傳媒輿論對付異己的手法,

也就是時下經常聽到的「網軍」,「1450」何其相仿。

當藥商覺察研究機構中,有無法被金錢利益所誘惑,

為了降低其研究證據的有效,開始廣搜其人過往的黑資料,

並在各個媒體平台上大肆廣宣,使其飽受身敗名裂之責難,

削弱其所掌握不利證據的公信力。

類似的手法,在大廣宣時代的當下,到處可見,

端看近來藻礁公投領銜人遭到鋪天蓋地的攻訐,

希冀摧毀公投說服力的企圖,幾乎是如出一轍,

相互映照下,無疑作了血淋淋的詮釋。

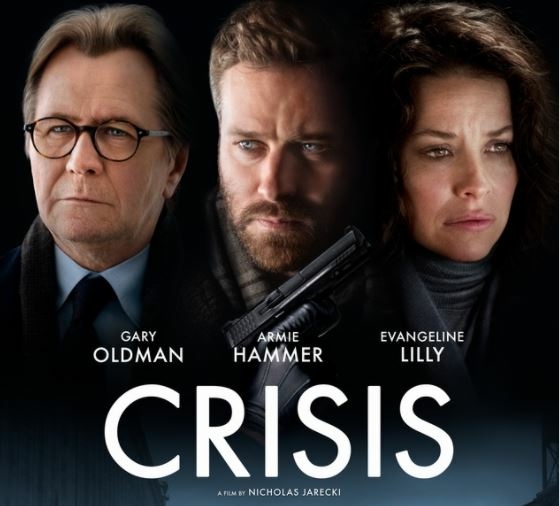

回到電影的情節架構,儘管以雙重軸線的劇情開展,

一是聯邦調查局臥底幹員的緝毒行動,

一是新藥研究者期欲揭發藥商掩蓋副作用的陰謀,

兩條軸線本該在演繹的過程中交疊,據此激化出情節的高潮。

唯可惜的是,可滋交錯的聚焦點不甚強烈,甚或根本毫無干係,

讓故事無法起到激盪人心,自然也就顯得索然無味。

留言列表

留言列表