以機器人、無人載具作為交戰駁火的主體,

一直以來,或都是人類共同的終極目標。

理由很簡單,人性基於稀缺資源汲取的緣故,免不了相互爭鬥的本質,

然過往付諸血肉之軀的戰爭,景況過於不忍卒睹般的慘烈,

歷史傷痕歷歷在目,世人引以為鑑,

故儘可能的以協商取代衝突,當成是國際權力鬥爭的途徑。

無奈,避戰的思維乃恐懼下的總和,自約狀態是浮動的存在,

人們一方面畏懼再次爆發大規模廝殺引致環境浩劫,

但另方面卻又忌憚他國勢力暗自研發尖端武器,唯恐技不如人,

因而致使彼此間的軍備競賽不曾停歇,

兩相權衡的結果,「機器人」成為最適的答案。

對各國而言,機器人的戰爭,

得以有效降低戰場上的人員傷亡,

從而亦能在軍事實力的賽場上分個高下,

實現著「以人為本」的競爭理想。

然而,隨著戰場上真人實戰的抽離,連帶的也帶走了人性關懷的層面:

過往,士兵置身於臨場的跟前,

與敵軍交手的你來我往、與周遭人士間的日常互動、以及目睹無辜百姓枉死的慘況,

種種人與人之間喜怒哀樂的情緒,不時衝擊著士兵既有的道德判準,

使原初自以為「正義使者」的印象逐漸褪去,

取而代之的「屠夫」標籤,讓心下的罪惡感驟升,

在在衝擊個人對陣營的忠誠感,甚或陷落至斯德哥爾摩的情境,

反同情起敵對陣營的際遇,據此誘發對戰爭的厭惡,反戰的意識從此深植於心。

易言之,真人戰場的慘烈,與人類反戰的情緒,

呈現反向的關係,戰場越是殘酷,

則人類期欲阻止下一次大戰的誘因,也就益發強烈。

如今,第一線充斥的盡是機器戰士與無人載具,

人類退居到後端的操作介面,

面對的不是戰場上的恐怖景象,只是滿滿數據分析的儀表板,

在乎的不再是臨場上生離死別的抉擇,而是電腦計算下的機率選項。

您或會發覺,在當代的戰場中,人性的角色缺席了,

士兵的自主意識遭到剝奪,淪為操作現代化武器的工具,

他們不再反覆的檢視自我的正義價值觀,只是使命必達的執行上級的意志,

畢竟對其而言,一個轟炸命令的作為與否,

或也只是螢幕跟前所呈現的影像與數據,缺乏著身歷其境的體悟,

自然對箇中人員的傷亡,人命之間的個異性,也就絲毫無感。

相當諷刺的,戰爭的無人化,原初的立意是降低人員的傷亡,

但事與願違的,因著機械化的漠然,人們無感的結果,

反恐將引致環境的毀壞規模更形擴大,帶來更廣泛的無辜傷亡。

(以下有雷,敬請慎入)

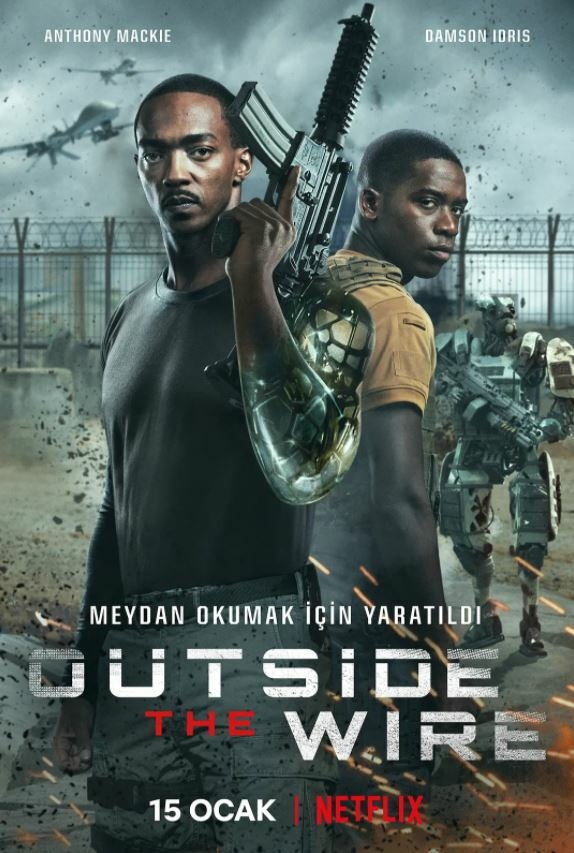

本片的人物設定極佳,

兩名主角里歐與哈普恰好詮釋本文前述的兩種情境,

從而有著鮮明的對比:

里歐乃美軍最尖端的機械生化戰士,

本應執行人類上級所傳遞的絕對命令,

但卻在一次次目睹戰場慘況之後,

開始覺察美國以「正義」之名行侵略之實的惡行,

繼而投入反抗陣營的行列,

並希冀以核彈攻擊來終止美國如此偽善的行徑,

儼然從機器的服從角色,蛻變出獨立思考的人性。

相對的,哈普儘管具有自由意志,

但長期從事無人機攻擊手的角色,

使其喪失了作為戰士的慈悲,

凡事以算計的代價權衡為宗,

最終縱然理解上級的殘暴不仁,仍舊選擇了服從,

呈現著比機器更像機器的異化,

亦是當代戰場最令人感到遺憾之處。

究竟在國際的場域中,什麼是「正義」?

對於那些列強而言,本國人死傷越少的結果,就是正義,

至於需要付諸何等慘烈的代價,

他國有多少無辜百姓會因此喪命,

在他們的眼中,或只是一句「我管他的勒...」

在看完本片之後,

試問您還相信所謂的「國際維和部隊」是正義之師麼?

別傻了,一切都只是國家自利心態下的口腹蜜劍而已。

留言列表

留言列表