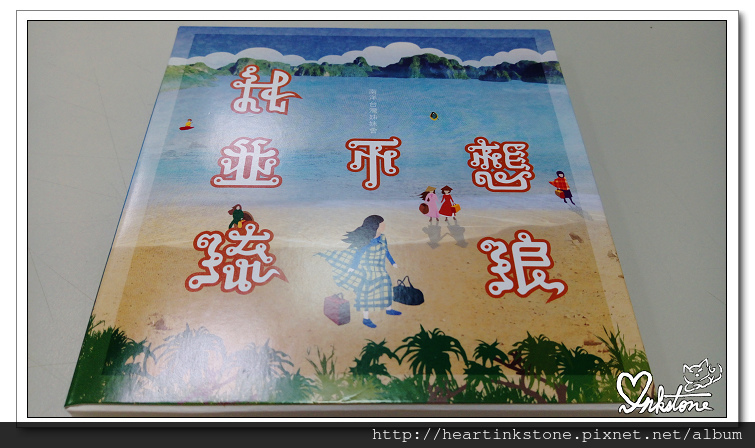

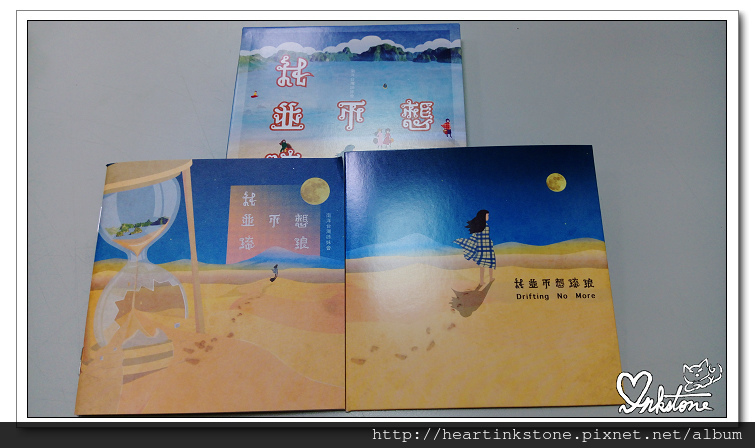

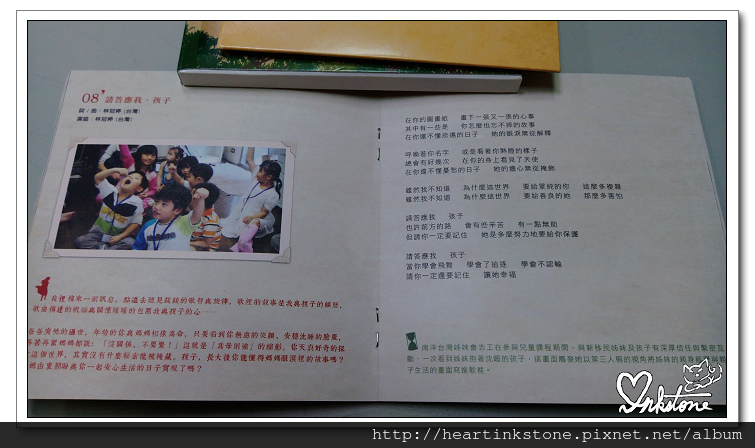

在長官的介紹下,接觸到這張由外籍配偶所組成的"南台灣姐妹會",製作發行的CD專輯,

樂曲中除了滿懷著對故鄉的思念外,對於台灣這片土地,卻多少有著不曾踏實的漂泊感.

歌詞文字當中,透露著來自於這個社會所給予的刻板印象,

以及其如何在這樣不友善的環境中,持續不懈的活下去.

南洋台灣姊妹會 【離鄉·扎根】(Prod. by Vice City) Official Music Video--YouTube

太學術性的新移民研究也就不談了,簡單的聊聊自己的觀察,

我認為造成外籍配偶不存在參與感與踏實感,

始終感覺到自己仍在台灣社會漂泊,而無法有種落地深根的緣由,

主要來自於兩項刻板印象式的無形歧視.

首先,是較為負向性的歧視:

每每當我們遇到說著南洋口音的人,在心中的第一印象,其實是"外勞",

於是乎,所有自己所不認同外勞在外的種種作為,

很容易的便會標籤化至這些新移民當中,

將之與外勞作一類比,而忽略了他們同樣也是台灣人的事實.

甚或當他們服務於大街小巷中的店家時,

許多人心中或許還會嘀咕著:

"怎麼小吃餐飲店能請外勞嗎?難道是請逃逸外勞"

無異於一整個將新移民的身分貶至最低.

其次,是相對正向性的歧視:

提到外籍配偶,不少政治人物喜歡以感性的口吻,

來感謝她們對於台灣這片土地的付出,

並對現階段的少子化現象,做出了最具體的貢獻,

據此來肯定她們成為台灣人的正當性.

然而,這看似褒揚言詞的背後,事實上卻也隱藏的隱性的歧視,

畢竟新移民不是,也不能是一種工具,

用其孕育台灣下一代,來作為少子化的解方,

無異於將她們當做是一種工具性,政策性的思維來看待,

本質上也並非是從人權的角度,平等的看待新住民的到來.

綜言之,除了先來後到的時序差異外,

台灣族群熔爐下的每個人,基本上沒啥不同,咱都是台灣人!

留言列表

留言列表