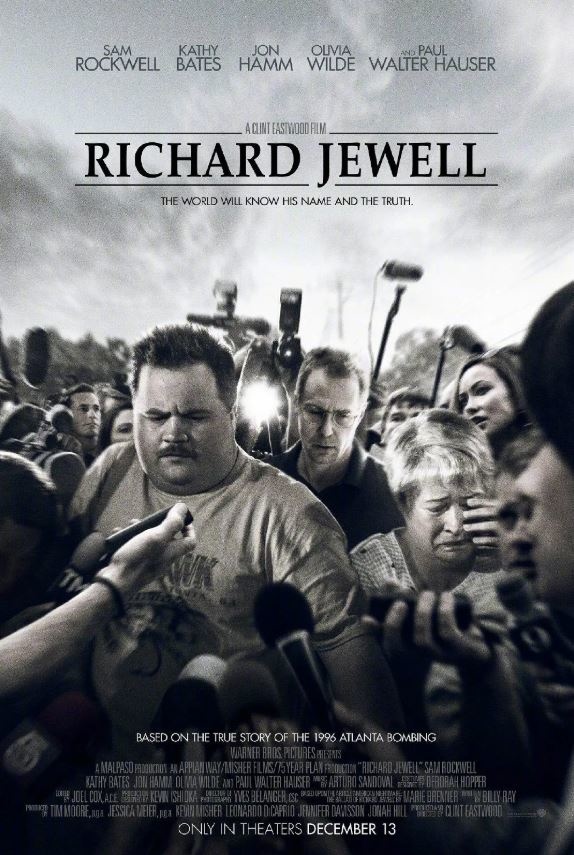

極簡的真實案件演繹,

道盡的是一場競相人格摧毀戰所衍生的寒蟬效應!

援引當事人李察朱威爾在接受FBI探員偵訊時所拋下的反問:

『假若第一個發現危機並協助疏散群眾的人,

都要像我一樣被當作是嫌疑犯來看待,

試問將來又有誰願意為了大眾安危,付出這般的道德勇氣呢?』

典範型的事例,往往影響著社會的集體氛圍,

一旦當初李察朱威爾因此被定罪,則相信接續將不會再有稟賦道德勇氣之人,

願意為了實踐公共利益而讓自己成為被赤裸肉搜的對象,

從而使社會瀰漫著明哲保身的保守習氣,

不再容有耿直正義的生存空間,那樣各自『為我』的世界,令人難以想像。

回顧整起事件的演變,李察何以從第一時間的全民英雄,

轉瞬間淪為社會集體獵屋的階下囚呢?

關鍵,在於國家機器(FBI)與媒體第四權(新聞從業者)彼此交相賊所引致的結果。

就聯邦調查局而言,

在奧運舉辦期間出了如此嚴重的紕漏,可以想見破案壓力之大,

將促使底下幹員為求迅速破案,而心生羅織罪名的誘因,

致使當李察前東家披露其過往各種遭到指控的黑歷史,

復以在其住家搜出符合自犯罪的跡證,

索性便宜行事的將偵辦聚焦其上,頗有卸責轉移之嫌。

繼而,對於媒體而言,

最初被譽為『第四權』的聖潔性早不復存在,

如今新聞操作所剩下的,

是從業者個個希冀如何從激烈的點閱率(閱報率)戰爭中脫穎而出,

為求衝擊大眾的眼光,自然的,能夠將一名被吹捧上天的英雄人物,

藉由自我筆下功力打成是人人喊打的落水狗,

毫無疑問的變成是個人所追求的終極成就。

基此,當FBI僅僅透露偵辦風向的訊息,

而眾家媒體便能夠捕風捉影的把李察的人格設定為窮凶極惡之徒,

或許杜撰故事的源頭確實有所本,但其後所演繹出來的情節,

卻是錯得令人瞠目結舌,這就是時下所謂的『霉體』。

當然,值得一提的,是事件本身的時代意義。

或許在1996年事件發生的當下,

會認為通報者即兇手的指控相當荒謬,

畢竟只為了一夕成名的理由,

便做出如此危害社會的重罪,怎麼想都不合算。

然而,時移至今,就好似電影『OO7:明日帝國』所描繪的媒體巨擘,

為求取得第一手的獨家報導,

不惜以『製造新聞』的劣行,去創造無端的重大事故。

端看當下的網路生態,各種怪誕離奇的事端層出不窮,

幾乎您想得到、乃至於想像不到的事,皆有勇者起而嘗試,

並且拍下影片分享,為的只是獲取大眾的點閱按讚;

當中存在著多少『通報者即肇事者』的情事,

相信大家早已了然於胸。

換言之,試想李察朱維爾的事件假若發生在當代、

甚或是在最擅於貼標籤獵巫的台灣社會,

則案件的演變會是怎麼樣的光景呢?

手握公器者,不論是於公的國家機器,抑或是在私的第四權,

秉持著中立的態度本該是基本;

但無奈的是,基於各自的功利取向,

讓最純粹的本分,如今看來也成為一種遙不可及的奢求。

留言列表

留言列表