翻開自己早期的電影評論,

在標題上都會附上"好雷"、"普雷"、"負雷"的點評,

藉以作為影迷們在選擇觀賞電影時的參考。

作為一篇評論性的文章,個人的好惡固然得以寫在其中,

讓讀者知悉自己在觀賞電影過後,心下有著甚麼樣的感動;

然而,是不是能夠用好壞等概括性的評語,

據此論斷著一部電影的良莠,似乎就有待商榷了。

莫說每部電影都是劇組們嘔心瀝血的作品,

循著每個人的成長背景與人生歷練的不同,

觀看電影的角度、以及衍生的感受,自然也就具有著特殊性。

在感動僅止於個人的前提下,又如何在他人觀影之前,

先行透過撰文,讓人預先對電影存在著成見,

多少其實是有那麼點不道德的。

假若因此而讓影迷錯過其生命中重要的體悟機會,豈不就罪過了。

基此,自己後期的電影評論,性質上比較像是個人的心得寫作,

表述著個人喜歡該部電影之處,以及兼論故事所衍生的人文議論,

至於影片本身是好或壞,就留待給觀眾們自己的觀影感受了。

之所以提到評論一事,其與電影內容有所關聯:

劇中的美食評論家由紀,本身根本不黯廚藝,

僅僅憑藉著洗鍊的文筆,以及對食材的廣泛認識,

躍身成為首屈一指的食評家,

以毒舌派的形象,評論所到之處,

幾乎無一倖免,紛紛遭受其惡評的標籤襲擊。

當中,有多少的餐廳夢,以及懷念中的經典菜餚,

都在其強勢的批判之下,走向黯淡歇業一途。

試問:一個完全不懂烹飪的人,

真有資格去批評他人所精心製作的菜式嗎?

即便她對於食材有著精準的認知,但那或也只是懂得表象,

每道佳餚背後所隱藏的故事,以及其乘載著多少人的夢想,

她又能知道多少呢?

徒然以自己的執念,去摧毀他人珍視的事物,這難道不是一種罪過麼?

總覺得,職人的專業,當以正向的鼓勵之姿展現,

那種自以為是、高人一等的傲慢,就省省吧!

(以下有雷,敬請慎入)

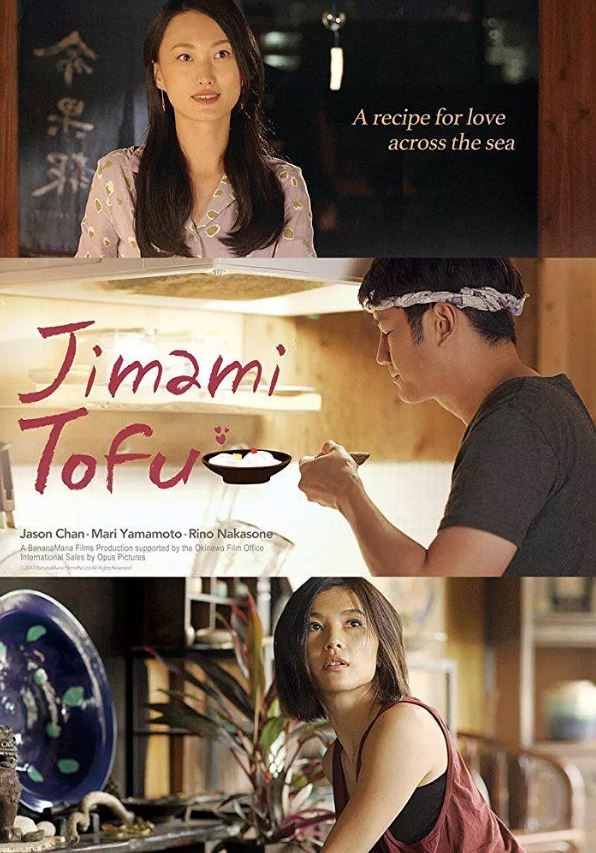

故事敘述美食評論家由紀,從小便嚮往著體驗世界文化的夢想,

不甘於生活在沖繩島上的故鄉,因此對於父親定居故鄉的決定,心中始終有怨,

長大後離開沖繩來到新加坡,便不曾再次踏上返鄉之路。

偶然的機會中,或許是在美味的吸引之下,邂逅新加坡當地的年輕廚師瑞安,

瑞安在廚藝上相當有天分,由紀因此透過關係介紹他拜師名門之下。

然而,好景不常,兩人甜蜜的關係很快就過了賞味期,

由紀的毒舌評論天性,就連瑞安的廚藝也無法倖免;

對瑞安而言,為了愛人烹飪,那是一種甜蜜的舉措,

卻從沒想到,由紀一視同仁的將其菜餚批評得一文不值,

完全漠視瑞安的一番情意。

這讓瑞安在失望之餘,決定離開新加坡、離開由紀,

去到了特色香料的故鄉沖繩島,繼續追尋邁向頂級廚師之路的夢想。

就這樣過了兩年,瑞安拜師於沖繩一家餐館作木師傅的門下,

作木師傅,其實正是由紀怨恨在心的父親。

偶然的機會中,由紀在美食雜誌中,見到專欄中介紹瑞安,

將他與父親的餐館,給出了不怎麼樣的評價,

讓完美主義的她,完全無法接受,決定在父親亡故後,

重新踏上沖繩的故鄉路,結束餐廳的經營。

不過,當她重返家中後,父親往昔暖心的記憶一幕幕的湧上心頭,

加上在地人士分享著父親生前熱心助人的點滴,

以及對餐廳結束營業的萬般不捨,皆一步步衝擊著由紀堅定的心。

最終,瑞安以其精湛的廚藝,

復刻重現由紀成長時期、父親所為其特別烹煮的佳餚,

一道經典的花生豆腐(Jimami Tofu),

將由紀與父親的相處點滴悉數帶回到其記憶之中,

頓時熱淚盈眶的由紀,決定保留餐廳,交由瑞安來經營,

至於自己,則是關不住驛動的心,繼續追尋屬於她的頂級人生。

近年來,美食電影與電視節目當道,數量多到已可說是濫竽充數的地步,

基此,故事內容有無新意,往往成為電影能否為人稱道的關鍵。

本片除了高顏值的選角令人驚艷外

(山本真理,Mari Yamamoto在電影中真是絕美),

交叉時間軸線的敘事,更帶有著多重的韻味,

仿若一道可口的佳餚一般,由平淡至濃郁,

一步步的將劇情帶往醉人的高潮。

尤其最終一一品嘗兒時菜式的橋段,更令人印象深刻,

感動的,從來都不是吃在口中的美味,

而是美味背後所勾起的溫馨回憶,才是作為最強佳餚的關鍵因素。

一舉讓美食電影跳脫出競技的框架,回歸到以人為本的初衷。

(*過往美食電影都擺脫不了來場烹飪大賽的宿命,幾乎都成了老梗了...)

不知本片有無與沖繩島或新加坡觀光局合作,

當中將沖繩的蔚藍海岸,以及新加坡城市的極致奢華,

完完整整的呈現在電影的畫面之中。

讓未曾到過兩地的自己,觀影當下也嚮往不已,巴不得立馬前往該地度假,

簡直可以做為城市觀光行銷影片的範本。

呼籲各地的觀光局都該欣賞本片,別再拍些像是競選廣宣的彆腳作品,

當重新以人為本,從情感的縱深出發,去深度的刻劃屬於在地特有的風土連結。