舉凡人都會犯錯,儘管犯錯的樣態不一,

有的刻意為之、有的則為無心之過,

然無論如何,總會在個人心中留下難以抹滅的痕跡。

伴隨著一己道德觀的純潔籲求,

企盼藉由贖罪來平抑內心罪惡感的侵蝕,

縱然再怎麼不願意,還是得直觀的面對鑄下的過錯。

只不過,一樣米養百樣人,

該如何贖罪,顯然每個人有其迥異的實踐方式。

從兩個極端來看:

選擇積極面對的,即便自知是無心之過,甚至致命的傷害非其所造成,

但只要曾帶給對方絲毫的傷害,自我譴責的罪惡感便與日俱增。

蓄積的負面情緒,驅使著一己尋求化解,哪怕對方已然不在意,

仍舊汲汲營營的冀望透過釋出善意,聊表箇中的愧疚之意,

直至走完自認為贖罪的彼岸,才能感受到放下的那份怡然自得,

可說是道德光暉發揮至極的典範。

顯然,多數人不會是道德完人,遇上了該贖罪的情事,

鼓起勇氣、直向面對的,終究還是罕見。

人們總習慣隱諱的視而不見,

以為不去回想、不再觸摸,心下的罪惡感就會隨歲月沖淡,

因而縱然完全明瞭該如何踏上贖罪的修羅路,

也寧可擺爛式的選擇了掩蓋,自以為不聞問亦能重獲新生。

殊不知,罪惡感宛若酒釀般,越陳越是濃烈,

註定將泥醉著此生的靈魂,找不到掙脫宿醉的出口,

試問,這真的是人們想要的結果麼?

贖罪的道路,總是孤獨,

人們或是期待著,終結道德追殺的那一刻,亦將伴隨走出孤獨的陰霾。

但顯然事與願違,

無論是積極看待一己罪孽,抑或消極看淡人生中的汙點,

那份孤獨始終都在,不因選擇的態樣而有所削減。

這或也悲觀的看待人生的際遇,

乍看何處不朋友,仔細掂量之後,

才發覺陪伴自己走上悖離孤獨道路的,終究還是只有自己。

(以下有雷,敬請慎入)

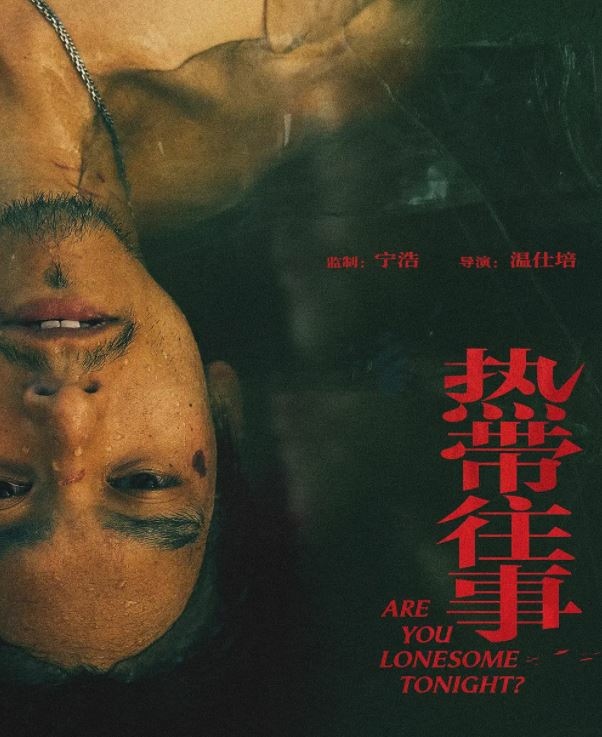

電影乃再生人王學明(彭于晏 飾)的回憶錄,

敘述一己如何在偶然間撞到人之後,展開一連串積極展開贖罪行動的歷程。

說也奇怪,被撞的當事人家屬梁媽(張艾嘉 飾),在丈夫遭遇不測後,

卻一點都不覺哀傷,反而顯得神態自若,不免啟人疑竇。

幾經了解,原來梁媽始終無法原諒丈夫未照顧好孩子、引致亡故的意外,

故當丈夫驟然消失後,索性選擇視而不見,企盼藉此撫平此間的傷悲。

兩個人就這樣的,走上了截然不同的贖罪修羅路,

學明在漫長的監獄刑期後、備覺已盡完應背負的罪責後,

悠然自若的奔向光明的彼端,

對照著梁媽始終禁錮在往昔的罪惡感而無法跳脫出來,顯然更加的快意。

但無論如何,孤獨仍舊是必然的,

沒有人懂、也不需要懂,

接續的人生道路,終究還得自己走下去才行。

電影劇情說來有點鬆散,看著亦頗為乏味,

然端看眾家評論,卻仍給予當中所安排的各個場景高度評價,

認為充分援引著電影學中的光影應用,

將各該人誤的抑鬱情緒,充分的藉由環境的營造達致。

但是,或許就電影的專業而言,

這些象徵性的意涵是臻至藝術殿堂的敲門磚,

不過,在門外漢的影迷眼中,故事的緊湊度才是本體。

畢竟無論想要傳遞甚麼了不得的訊息,

總得讓人家看得下去才行,

徒然搞些令人昏昏欲睡的技法援引,

然後自認為光影橋段的配搭有多完美,

坦白說,只是顯得匠氣十足,而無法獲得影迷們普遍的共鳴。

究竟電影是成就藝術、還是大眾傳播,

導演還是得好好的想一想吧!

留言列表

留言列表