如同東方世界的金庸武俠小說,總是不斷的被翻拍傳頌,

西方世界當中堪稱為俠義典範的,羅賓漢應可說是箇中的經典人物。

然而,相較於金庸劇中人物,

那種東方所特有的虛實交錯、欲拒還迎的禪意,

其中的經典對白,更是屢屢成為政壇上針鋒相對的素材,

讓俠義在政客們的操弄下,變成最假掰的偽善。

西方的俠義,顯然完全走著迥異的道路,

是非黑白相對分明,兩軍交戰也擅以直球對決,

沒有絲毫所謂以退為進的策略空間。

如此男人間的戰爭,完全符合著動作片所需的元素,

致使創作者樂此不疲,希冀藉由不斷的翻拍,

讓經典的傳奇得以繼續的被頌揚下去。

(以下有雷,敬請慎入)

電影的背景鎖定在羅賓漢成為人民的希望之前,

他本是諾丁漢郡的貴族,在接獲十字軍東征的強制徵召令下,

前往作戰前線與回教徒展開一場慘烈的戰爭。

四年後返鄉,才發現其財產早已悉數被沒收,

而愛人瑪麗安在聽聞其死訊後,也已投入他人懷抱。

當時的領主在教會的授命下,不斷持續的強取民財,

用以擴大在戰場上的支出,致使人民苦不堪言。

為了讓自己重新振作,並且給予人民看見希望的機會,

羅賓重新恢復了自己貴族的身分,

白天與政壇上的酷吏社交,夜晚則戴上兜帽,成為俠盜,

最終引領著貧民窟內的廣大民眾,獲得顛覆既有政權的正義之戰。

坦白說,電影儘管標榜著述說"您所不知道的羅賓漢",

但其實故事基本上與英雄電影的公式並無二致,

都是典型"盛極而衰,崛起再戰,凱旋歸來"的情節。

甚或本片還以"白日貴族,黑夜盜賊"的姿態,

讓羅賓漢在某種程度與蝙蝠俠的角色做了重疊的意象,

使之更加符合當代人所青睞的英雄樣貌。

不過呢,與自己記憶中的羅賓漢故事相比,

本片倒是因時制宜的做了兩項改變,

讓故事更為貼近時代的價值觀:

首先,是"劫富濟貧"的觀點:

就如同台灣的廖添丁,過去大家對於劫富濟貧一事,

不會存有太多的質疑聲浪,但隨著法治觀念的根深蒂固,

如此的行徑,不再具有實質正當性,而是坐實的犯罪行徑,

又將錢財分予他人的做法,充其量只是為了降低自己的罪惡感,

希冀罪行由眾人共同承擔的思維而已;

顯然,劫富濟貧在當下,已不再被視為一種正當。

鑑此,本片一再強調著的,不再是苛稅一項,

而是政府廣泛強徵私人財產,才引致廣大的民怨。

換言之,羅賓漢所劫的,並不是富人之財,

也就沒有所謂劫富濟貧的問題;

廣大的財富,本就該屬於民間個人所有,

基此,如此的行徑,性質上是種轉型正義,

只是將人民應得的財富,重新返還而已,非關重分配的問題。

這讓羅賓漢更像是個轉型正義委員會的委員,

而非揭竿起義的革命先驅,增添了行為上的正當性。

其次,是"教會"在其中的角色:

過去大家印象中的羅賓漢,是普羅大眾與統治貴族之間的戰爭,

本片則以更符合歷史縱深的角度,

加入了當時政教合一、甚致是以教領政的時代背景。

將一切統治階級苛刻人民的作為,

盡皆歸咎於宗教掀起聖戰的緣故,

讓宗教種種令人搖頭的反智舉措,一一呈現在觀眾眼前。

尤令人印象深刻的,是紅衣主教所說:

"恐懼是上帝最強大的彈藥庫,所以教會才會創造地獄。"

用帶給人民恐懼作為手段,來汲取宗教希冀的信仰與金錢利益,

顯然從古至今,是始終如一的。

如此直白的揭露,讓認定宗教恐成為下個世界被淘汰項目的當下,

是格外的令人大呼過癮...終於有人願意說真話了。

儘管劇情平實無奇,但衝著前述這兩項特點,

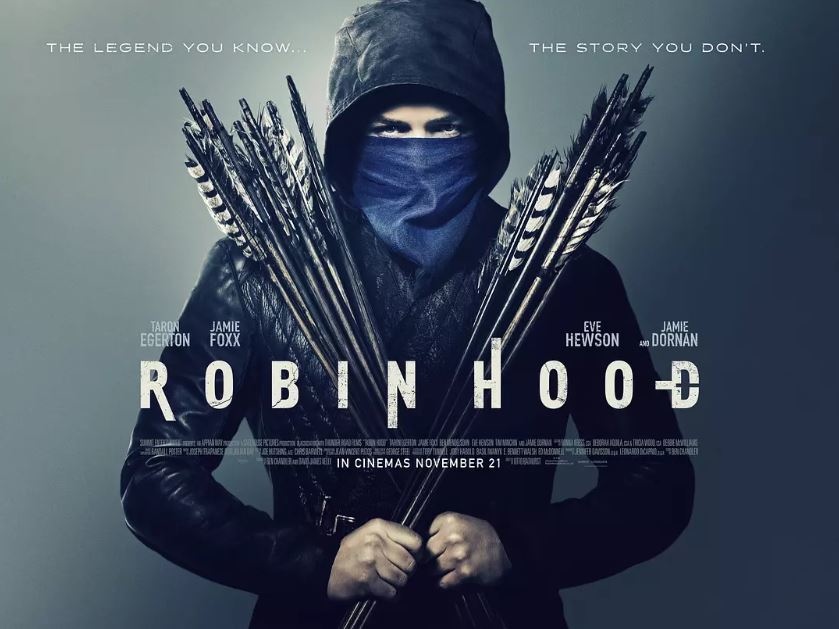

搭配上泰隆艾格頓、傑米福克斯、傑米道南等硬漢男星的演出,

簡明流暢的中世紀交戰,本片還是具有其獨特的動作片魅力,

對於喜歡大場面英雄電影的朋友,還是不容錯過的佳作。

留言列表

留言列表