日本第153屆直木獎得獎作品,榮獲九位重量級評審--

包括東野圭吾,宮部美幸,桐野夏生等名作家,一致給予滿分的肯定.

作者"東山彰良"說來和自己的故鄉彰化亦有淵源,

五歲隨著家人移民至日本,但之後寫作的筆名,

將其母親曾任教過的"彰化中學"中的"彰"字納入,

多少有聊表對兒時故鄉的懷念意味吧!

本書的背景設定也相當特別,乃以國共內戰後,

國民黨播遷來台後的台灣景象,作為主要的縱深軸線.

當中以主角曾被褒揚為誅殺共軍有特殊功績的爺爺為事件主題,

在其慘遭無情謀殺後,主角透過回憶的敘事,

一一從台灣歷史的進程回顧當中,逐步的推衍出謀殺案的真相.

坦白說,就純推理的脈絡而言,

我並不認為諸如東野圭吾與宮部美幸等大師級作家,

會給予滿分的評價,畢竟這著作嚴格說來,在屬性不算是推理作品.

然而,不得不佩服的是,作者對於整個台灣戰後的生活型態描繪,

以及國家各個發展階段的大事紀串連,扣合著其謀殺案主軸,

彼此譜出兼具憑空杜撰與歷史縱深的完美配搭,

讓讀者在閱讀的當下,多了幾分現實感,彷若身歷其境一般,

相信即便是台灣在地的作者,

其實都鮮少能擁有如此娓娓道來台灣二三事的功力,

故對於一名旅外的日本作者而言,無疑是更加的難能可貴了.

以自己六年級末段的年紀,閱讀的過程中,宛若重新回到了時光隧道,

畢竟當中所提及的每個事件經歷,都是伴隨著自我成長的點滴,

單就這點,就相當具有閱讀的價值.

(書中最令自己有感的歷史題材,是過去國民黨威權時代,

在國小設有"國語推行員"的班級幹部編制...因為自己就曾經當過.

國語推行員的工作,就像是蓋世太保的報馬仔功能一般,

聽到哪個同學說了台語,就要予以記點,記得大概一字一元,真的會開罰的喔!

恐怕類似的情事,在現在的眼光看來,實在是荒謬至極,

但過往的歲月,的確就是這麼搞的...)

(以下有雷,請慎入...)

談到故事中的謀殺案主線,其實關鍵的癥結點在於:

爺爺是國民黨褒揚下,英勇殲滅共軍數十人的英雄人物,

但可以想見的,其在共產黨的眼中,會有著甚麼樣的形象呢?

殺人魔,屠夫,姦淫擄掠樣樣來...恐怕是再惡毒的標籤都可能存在,

殺了多少人,無疑便與多少家庭結下恩怨,箇中的謀殺動機係已成立,

也就是說,兇手便是當初國共內戰時所種下的因果所致.

然而,故事並非在這裡就完結,

作者巧妙之處,是反向的從爺爺自身的心境出發,

去決定著何以最後會遭致謀殺命運的關鍵因子.

在明知從戰場中攜回認養的孩子,其實是遭自己滅門的後代,

爺爺仍將其視為己出,即便時時曝露在恐遭其殺害的疑慮下,

仍然不改其度的堅定自己養育的意志,

或許最終未能如願的獲得原諒,而得到了死於非命的對待,

但對爺爺而言,那卻是一種死而無憾的完美告終.

即便是有著不共戴天之仇的兇手,事後得知爺爺的初衷,難免也為之動容.

那麼,爺爺賭上全家的性命,把一個潛在的兇手養在家中的用意是什麼?

說穿了,其實就是一種和解態度的表現.

國共恩怨,就像是所有小雞賽局一般,是個無可達致雙贏的僵局,

雙方或許都知道要各退一步才能共創雙贏,但卻都不願作出率先讓步的決定,

以致於僵局始終都在,長期終究將走向相互毀滅一途.

於是乎,哪一方願意踏出善意的第一步,將成為打破僵局的關鍵一子,

而爺爺心不設防的態度,完全放下恩怨的去接納敵人後代的作法,

即是希冀用敞開的心胸,來換取恩怨到此為止的可能.

那或是一種贖罪的心態,但更加是一種真誠解決仇恨的大無畏,

儘管最終無能如願獲得諒解,然兇手在得知真相後,所心生的懊悔之意,

皆顯示出化解上一代相互為戰的僵局,還是可以有著樂觀的期待.

援引至當前的兩岸政治僵局,概念上是相仿的,

儘管肩負著兩千三百萬人的期許,全然的卸下心防自然過於冒險.

但倘若採取既有相應不理,壁壘分明的態度,

相信只會讓恩怨持續僵持,對立局勢更為劍拔弩張而已,毫無助益.

換言之,近來諸如賴清德市長的"親中愛台",

抑或是柯文哲市長"兩岸一家親",

皆是對於中國釋出程度上的善意,或不可能一蹴可幾的解決兩岸僵局,

但對於化解彼此猜疑,多少都還是有正向功效的吧!

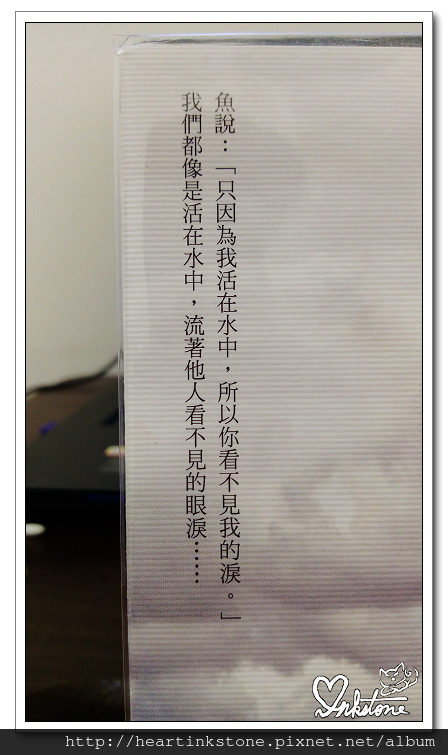

我特喜歡書本中的這段文字:

魚說:"只因為我活在水中,所以你看不見我的淚."

我們都像是活在水中,流著他人看不見的淚...

國共戰火下的英雄兒女,說穿了都是大時代中漂泊著的魚,

交戰雙方都有訴不盡的辛酸苦楚,無奈的是,

在時代洪流的波瀾下,彼此的淚痕,就這樣給淹沒殆盡了.

不是我沒血沒淚,而是你看不見我有情有義的心境罷了!

人啊,若都能夠設身處地的觀照他者的痛,距離和解,也就近了...

留言列表

留言列表